Riportiamo la trascrizione del dibattito seguito all’intervento di Emanuele Leonardi, docente e ricercatore dell’Università di Parma, portato lo scorso 29 aprile al ciclo di seminari “Pandemia: sintomi di una crisi ecologica globale”, interventi online per analizzare la crisi che stiamo attraversando secondo un’ottica ecologista.

• Come vedi il livello di alleanze tra i movimenti globali, molto europei o al massimo latinoamericani, che hai citato (NUDM; FFF; XR) e quelli che ci sono – forse – in grandi paesi come Russia, Cina e India?

Io credo che sia fondamentale appoggiarsi alle reti già esistenti, faccio un esempio dato che citavo prima la sovranità alimentare: qui, nel “nord globale”, abbiamo imparato che cos’è, come si fa e come si lotta per la sovranità alimentare dai movimenti che sono disseminati nel sud del mondo (in particolare la Via Campesina, che benché sia un fenomeno latino-americano in origine ha comunque sponde ovunque, oggi). Io non sono un esperto né di Russia, né di Cina, mi limito a dire però che lo spazio politico che descrivevo precedentemente è necessariamente e immediatamente globale, è uno spazio che interagisce con gli stati nazionali (non potrebbe essere altrimenti) e gioca tutte le sue possibilità di successo dentro un coordinamento sovranazionale e infine transnazionale, perciò è evidente che si debbano andare a cercare connessioni con quei movimenti. Rispetto all’America Latina e all’Asia, in particolare l’India ma non solo, i rapporti sono abbastanza avviati, esiste un progetto che si chiama L’Atlante della Giustizia Ambientale (progetto a metà tra l’accademico e il militante), all’interno del quale si trovano già sia dati descrittivi sia processi politici avviati – naturalmente con la Cina è complicato, però il progetto va avanti e si occupa anche di Cina e Russia in questo momento. Mi pare assolutamente evidente che senza movimenti forti in quei contesti di speranza non ce ne sia, quindi si va avanti con l’ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione… In questo momento le prospettive non sono del tutto rosee. Questo solo per dire che nei periodi di crisi profonda emergono risorse politiche inimmaginabili: non penso che la partita sia chiusa ma penso che questo tema sia senz’altro cruciale.

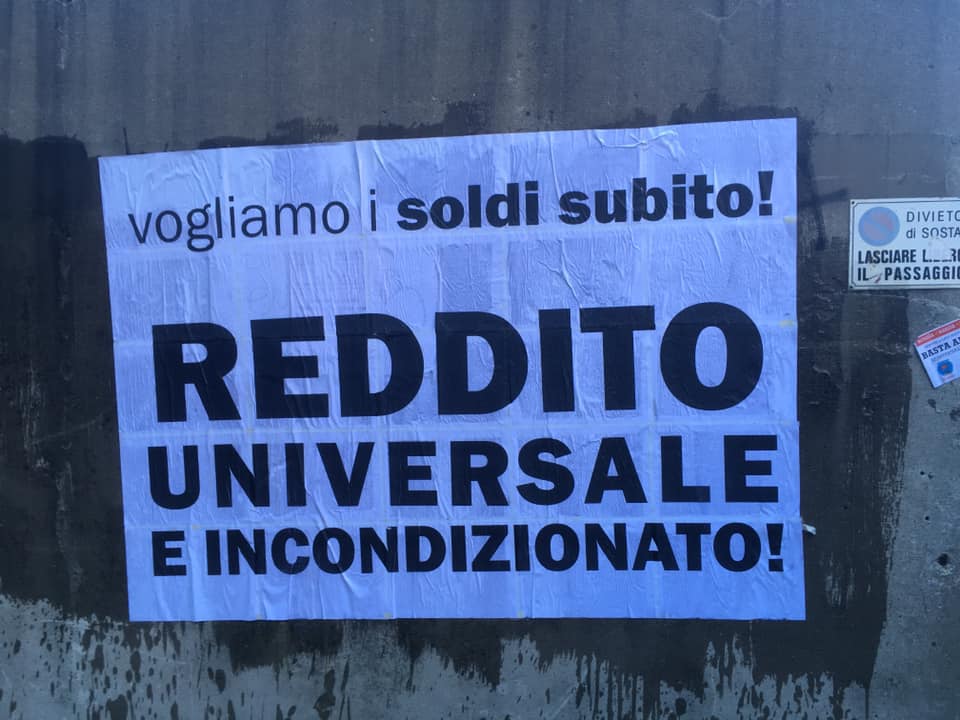

• Visto che si è parlato di reddito di base, come questo potrebbe declinarsi nelle rivendicazioni di giustizia climatica?

Faccio mio un suggerimento tratto da un altro webinar nel quale Roberto Ciccarelli (filosofo e giornalista del Manifesto) proponeva una moratoria sui nomi e le terminologie, poiché ce ne sono moltissimi in giro e fare chiarezza non è sempre facile. Provo a rispondere quindi solo sul lato ambientale, specificando però che, secondo me, tra le proposte lette in giro in questo mese, mi pare si debba trovare il modo per non costruire una barriera nominalistica per la quale abbiamo questioni più di accento che di sviluppo. A me pare che, se su molti aspetti le ricerche sul reddito di base sono molto complete e hanno una vasta letteratura, rispetto al tema ecologico la cosa non è così scontata: in alcune visioni del reddito di base il reddito è visto come un meccanismo di stabilizzazione e rilancio della domanda e quindi dei consumi (senza specificare quali, né di chi). Questa prospettiva non è più keynesiana ma resta ancorata a un’inclusione sociale che, pur non passando più attraverso lo status di lavoratore salariato (e in questo caso il maschile è voluto), tuttavia vede in una massimizzazione della pratica produttiva un obiettivo desiderabile. La pandemia, però, ci induce a volgerci dalla parte opposta. La ragione per cui la retorica bellicista davvero non funziona rispetto alla pandemia, se non per un aspetto (la remissione del debito: è vero che dopo le guerre di norma i debiti vengono rimessi – e quello dovremmo farlo), è che risulta ridicolo pensare a medici e infermieri come eroi quando in realtà sono lavoratori e lavoratrici che andrebbero protetti e in questi mesi non lo sono stati: si trattava di difendere una fetta di classe lavoratrice che invece non è stata difesa. In realtà lo sforzo economico che la pandemia ci costringe a prendere in considerazione è uno sforzo non di massimizzazione della produzione ma di minimizzazione, di smobilitazione… Ed è a quel livello che si pone il problema della pianificazione. Quali sono le produzioni che servono veramente e quali sono quelle che non servono? Quelle che non servono, le cosiddette non essenziali, non devono ripartire perché non c’è motivo per il quale debbano venire prima quei profitti che si fanno in quei settori rispetto alle condizioni di salute di lavoratori e lavoratrici, di cittadini e di cittadine. Se il reddito di base deve giocare un ruolo in questo quadro, lo deve fare precisamente perché aiuta a smobilitare, e lo può fare in due modi: il primo, che dicevo prima, riguarda un ragionamento che riprendo da Claus Offe, sociologo tedesco, che diceva che il reddito di base dovrebbe avere come obiettivo quello di disarticolare il nesso produttivista, cioè il fatto che la piena occupazione e l’integrazione sociale della classe lavoratrice dovesse passare attraverso il paradigma della crescita. Dobbiamo pensare un’integrazione sociale quanto più diffusa possibile, ma essa non può passare attraverso la crescita economica perché altrimenti torniamo nel loop di cui si parlava prima (andiamo ad accelerare ulteriormente la possibilità che i patogeni circolino velocemente e quindi che si dia luogo a una nuova pandemia). Si tratta di un’ottica di smobilitazione di un certo tipo di lavoro che non serve – per lo più lavoro salariato (non tutto poiché c’è anche del lavoro salariato che è assolutamente utile e fondamentale). Il grosso del lavoro salariato che oggi vediamo attorno a noi però non è affatto utile e necessario, mentre utile e necessario è il lavoro riproduttivo che fa si che le nostre esistenze siano piene, valgano la pena di essere vissute e siano soprattutto segnate dalla solidarietà. Se il reddito va a potenziare quelle reti, che sono più riproduttive che produttive e che tendenzialmente vivono al di fuori della convenzione salariale, ecco che allora il reddito ha una sua importanza fondamentale nella lotta al cambiamento climatico, alla crisi ecologica e quindi anche alla possibilità che le pandemie diventino una nostra normalità. Se uscissimo da questa crisi, qualora dovessimo uscirne, come ci siamo entrati, allora il problema sarebbe raddoppiato, triplicato o comunque accelerato. Perciò vale la pena di considerare questo problema mentre si dice che il reddito è una misura che serve in questo momento e che va esteso – estensione cui personalmente sono favorevolissimo – limitando le condizionalità del reddito di cittadinanza come esiste ora. In questo quadro ha giocato un ruolo positivo anche la mobilitazione per il reddito di quarantena: cercare di abitare lo spazio della crisi pandemica per rilanciare una rivendicazione che non nasce certamente lì, è stata secondo me una mossa intelligente e ha avuto un suo effetto nelle priorità che il governo ha dovuto affrontare: ora è il momento di riflettere accanto a questi obiettivi politici primari, anche a come renderli ecologicamente impattanti. Si apre un campo di studi relativamente nuovo, ma anche e soprattutto un campo di sperimentazione politica fondamentale.

• Quali strumenti pratici per costruire alleanze ecosociali e scientifiche contro il capitalocene?

Non è facilissima questa domanda perché questi strumenti si costruiscono mentre si combatte ed è difficile immaginarli prima o nel mezzo di un percorso di mobilitazione. Io, almeno su un punto, penso si debba trovare accordo e non recedere: dopo il grande ciclo di mobilitazione degli anni ’60 e ’70 legato alle lotte contro la nocività industriale, la sconfitta di quel ciclo ci ha fatto interiorizzare l’idea che l’interesse delle comunità che stanno attorno ai centri produttivi sia antitetico rispetto all’interesse di chi lavora dentro le fabbriche. La giustizia climatica nel corso del 2019 ha superato quello stallo sulla base di una centralità acquisita (non c’era in quel periodo) della sfera riproduttiva, e questo è un passaggio importante. Si costruiscono armi efficaci se ci si riconosce come soggetti in lotta da cui magari non dipendiamo ma da cui non possiamo prescindere. Trovare il modo di coinvolgere quell’insubordinazione operaia che ho cercato di descrivere è fondamentale: credo che da parte dei movimenti verso il mondo sindacale ci sia stata la giusta attenzione negli ultimi anni; non da tutto il movimento sindacale però è venuta la giusta attenzione a questi movimenti (ci sono dei casi, in particolare nel sindacalismo di base, che sono molto avanzati da questo punto di vista, ma va fatto uno sforzo ulteriore perché senza lavoratrici e lavoratori non si fa quel passaggio così fondamentale che abbiamo cercato di descrivere). Mi rendo conto che la risposta è povera, perché è una risposta sul piano discorsivo a una domanda chiaramente legata alla pratica, ma il reddito può funzionare dal punto di vista pratico precisamente perché toglie al lavoratore che va nella fabbrica inquinante il ricatto occupazionale, e dall’altro lato toglie al consumatore (che vorrebbe mangiare sano ma che non ha i soldi in tasca) il ricatto del consumo. Perché naturalmente i prodotti genuini, da filiera corta, sono più costosi e quindi si riducono a essere prodotti per i pochi che se la possono permettere: il problema non è il prezzo dei prodotti (che naturalmente è quello perché c’è meno sfruttamento del lavoro o c’è rispetto per la fertilità dei suoli), il problema è che ci hanno tolto i soldi di tasca. Una polarizzazione sociale come quella attuale, che è fortissima, fa sì che anche le persone che lavorano non abbiano i soldi per garantirsi una riproduzione decente, quindi il problema sta qui: ci vogliono più soldi in tasca, poi vediamo se quei prodotti sono solo per le minoranze o se la pedagogia delle lotte e in parte anche quella delle istituzioni (che devono essere portate da questa parte) non possa funzionare invece per cambiare un poco lo scenario. A mio avviso questi sono tutti passaggi che nel bilancio dei prossimi mesi dovremo mettere in conto.

• Ci hai spiegato un po’ il progetto del Green New Deal come probabile maniera per affrontare la crisi climatica globale: alcuni movimenti globali appoggiano questa strategia, altri la criticano considerandola un frutto stesso del capitalismo. Credi che ci sia del buono nel Green New Deal o che i movimenti dovrebbe appoggiarlo o perlomeno discutere sulle sfumature che esso può assumere, o credi che sia un progetto da accantonare a priori?

Direi la prima: il tema del Green New Deal è posto in maniera corretta perché supera il periodo fordista dei Trenta Gloriosi, che ha come punto d’inizio il New Deal di Roosevelt. Quest’ultimo ha come effetto quello di includere la classe lavoratrice dentro la dinamica di sviluppo capitalistica, e lo fa attraverso un nesso produttivista tra piena occupazione e paradigma della crescita, e quindi ha come effetto in alcune parti del mondo quello di ridurre significativamente i tassi di diseguaglianza (al prezzo, però, di avere un costo ecologico e produttivo molto alto e in ultima istanza inaccettabile). Non tutti fanno parte del patto fordista: gli indigeni, i nativi, i colonizzati, le donne, la biosfera… Sono loro quel pezzo che subisce le esternalità negative. Quindi abbiamo, sì, meno diseguaglianza, ma al prezzo di un impatto ambientale insostenibile e inaccettabile. Dagli anni ’70, con la controrivoluzione neoliberale, il tavolo si inverte e si dice che se lasciamo che la diseguaglianza proceda e si allarghi avremo un effetto meritocratico tale per cui le persone più intelligenti saranno in grado di gestire aziende e paesi: le persone intelligenti hanno a cuore l’ambiente e quindi più diseguaglianza si tradurrà in minore impatto ambientale. Era un po’ quello che dicevo sulla green economy: con più mercato risolvo un problema creato dal mercato. Quella fase lì ora è chiusa dal punto di vista ambientale, sia “meno diseguaglianza ma più impatto ambientale”, sia “più diseguaglianza e meno impatto ambientale” non hanno funzionato, non sono più opzioni sul tavolo. Quello che il Green New Deal ci dice è che anche delle fette di “sinistra ufficiale” sono pronte a giocare dentro un campo in cui si pensa alla riduzione della diseguaglianza solo e soltanto attaccata alla riduzione dell’impatto ambientale e viceversa, e questo è il campo giusto in cui giocare. Questo non significa che il Green New Deal sia la miglior prospettiva possibile; io sono molto d’accordo con un articolo che ha scritto Ashish Kothari di recente in cui diceva che ci sono dati positivi e dati negativi: per esempio la sostituzione dell’approvvigionamento energetico dai fossili alle rinnovabili (se manteniamo il fabbisogno mondiale di energia e anzi ci auguriamo che aumenti) non è desiderabile: per far andare quell’incredibile enorme parco macchine elettriche ci vogliono le centrali nucleari e un uso del suolo quasi esclusivamente dedicato alla produzione di energia rinnovabile). Questo è però il terreno sul quale i movimenti devono giocare la loro partita per migliorare quelle proposte. Io non credo che il Green New Deal sia la soluzione precisa e perfetta al problema ma penso che rappresenti una svolta nel modo di pensare la politica ambientale che a noi interessa e quindi spero si sviluppi un dibattito su questo tema all’interno dei movimenti per la giustizia climatica.

• Non credi che alla definizione di giustizia climatica, nel considerare il lavoro riproduttivo oltre al lavoro non riconosciuto delle donne bisogna considerare anche una parte di lavoro ecosistemico effettuato dalla natura in chiave di riproduzione dell’ecosistema stesso? (Mi riferisco alle molteplici interazioni chimico-fisiche che permettono la vita sul nostro pianeta, le quali non sono modellate sui bisogni della specie umana). Riconoscere questo lavoro in termini economici e politici comporta due riflessioni importanti:

1 – bisogna riconoscere i limiti della conoscenza umana nel comprendere/controllare i meccanismi della riproduzione della vita sul nostro pianeta. Questo significa riconoscere e garantire una quota di spontaneità nel lavoro della natura nel auto-organizzare i propri ecosistemi naturali. Faccio riferimento a quanto scrive Bookchin sul tema della dominazione essere umano-natura.

2 – bisogna riconoscergli un valore economico, probabilmente addirittura fondativo rispetto alla tesi del valore-lavoro classica. Mi riferisco qui al dibattito discusso in “Lavoro Natura Valore – André Gorz tra marxismo e decrescita” e la conseguente risposta di Barca in cui provocatoriamente si domanda se fosse utile ragionare di una nuova teoria del valore ecologista. Io mi riferisco invece alla definizione di lavoro data da Georgescou-Roegen che invece definisce il lavoro in termini fisici come una delle forme di espressione dell’energia. Come trasformazione di energia-materia.

Quest’ultima è una domanda complicata, ma si vede che abbiamo seguito gli stessi dibattiti: sui limiti della conoscenza umana come esito di quella mossa che chiede di fare chi pone la domanda, io non ho dubbi di essere d’accordo. Mi pare ragionevole presupporre che non l’attività degli ecosistemi non sia a disposizione degli esseri umani in termini assoluti. Ho però i miei dubbi (e spiegando i dubbi sul termine arrivo alla seconda questione) sul fatto che si possa chiamare “lavoro” questa cosa, quella che io precedentemente ho chiamato “attività”, e lo dico semplicemente: da un punto di vista di “pensiero occidentale” (e non solo… ma io faccio riferimento qua nello specifico a Marx) il lavoro come categoria logica nomina quei processi di interscambio tra le comunità umane e l’ambiente che le circonda, che lui chiama “natura”. Chiaramente il linguaggio di Marx è uomo-natura (quindi bisogna mobilitare l’armamentario femminista). Ciò detto, resta che il lavoro nomina quel medium lì, media tra queste due entità, che dal punto di vista logico sono una specie-specifica (homo sapiens) e l’altra comprensiva di tutto quello che non è homo sapiens più quella parte di homo sapiens – il corpo – nel quale vale il limite della conoscenza umana (anche sul nostro corpo non abbiamo una conoscenza infinita). Se questo è vero, è chiaro che la natura non lavora perché, tra tutte le miriadi di mediazioni che produce, non ne produce di finalizzate al rapporto con gli esseri umani: è solo quando noi distinguiamo tra società e natura che il lavoro diventa una categoria che possiamo maneggiare, sennò, se non distinguiamo, conviene parlare di attività (secondo me). La teoria del valore-lavoro dipende interamente dal fatto che noi abbiamo operato questa distinzione e che, quindi, il quadro della riflessione non è un quadro onnicomprensivo e si ragiona soltanto a partire da alcuni assunti (ha senso ed è valido operare quella distinzione che non ci dice tutto, ci dice una parte di cose che ci possono essere utili scientificamente e politicamente). Quello che io ho cercato di fare nel mio libro è stato analizzare come l’economia politica ha visto con occhi umani il rapporto tra lavoro, natura e valore: come dovevano interfacciarsi lavoro e natura perché si creasse valore nelle varie fasi dello sviluppo capitalistico? Questa era la mia domanda, il che non toglie minimamente che ci sia spazio per costruire una teoria socio-ecologica del valore e che sia in realtà fondamentale averla adesso, ma è una categoria storica, non siamo più nel campo logico in cui il lavoro è il rapporto tra società e natura: siamo in un campo storico in cui ci sono i “modi di lavorare”, e quindi le trasformazioni del capitalismo e le trasformazioni del lavoro e il rapporto che questo lavoro – che può essere salariato, non salariato, lavoro riproduttivo, svolto in mille modi diversi – intrattiene con il valore che si crea in quel momento. Io vedo i due esiti a cui giunge la persona che mi fa la domanda come esiti desiderabili: sono d’accordo che si vada lì, ma non credo sia utile parlare di lavoro della natura o dei non-umani per arrivare lì, anzi penso che in realtà se facciamo quel passaggio arriviamo tranquillamente al primo punto ma sul secondo facciamo confusione.

• Vorrei condividere una riflessione scaturita proprio all’inizio dell’incontro, aperto con la definizione di Mario Draghi. “Shock esogeno” evidenzia il contesto da cui proviene: una concezione cartesiana-newtoniana del mondo come macchina, che ben distingue la natura dall’osservatore, l’oggetto dal soggetto. Quanto potrebbe essere incidente, in tal senso, rivendicare una rivoluzione della didattica che porti al superamento di una fisica obsoleta in virtù della concezione quantistica del reale? Lo scopo sarebbe anche l’abolizione della distinzione tra scienze naturali e scienze (psico)sociali; questo potrebbe sia rivelare l’intersezionalità delle lotte, sia svelare gli interessi della scienza capitalista, che tende ad appropriarsi delle scienze che utilizzano i numeri, proprio a rimarcarne la scissione dalle altre.

Intanto premetto di non essere un esperto. Per quanto riguarda la storia dei ragionamenti sull’interdisciplinarietà e sul superamento della distinzione tra scienze fisiche, “dure”, e scienze sociali, a partire dagli anni ’70 e ‘80 ho come l’impressione che quel campo epistemologico si sia dato in forte connessione con i conflitti politici che agitavano il presente in cui quei ragionamenti venivano fatti. Secondo me se si sgancia la riflessione epistemologica da quella politica si possono produrre meravigliose riflessioni e teorie, ma difficilmente si avranno effetti politici. “Se noi pensassimo in maniera olistica – quindi oltre le distinzioni disciplinari, oltre i numeri ecc… – quello avrebbe immediatamente un effetto politico”: io non credo che funzioni come ragionamento perché prima ci vuole un ancoraggio dentro i conflitti. Al limite la riflessione epistemologica, poi, vi si interfaccia, procede per la sua strada e prova a dare un ritorno, e a quel punto il ritorno può essere efficace: ma ritenere che il pensare disincarnato che procede per discipline sia tutta una questione di cambio di mentalità per risolvere i problemi mi lascia un po’ scettico… nel senso che sono scettico rispetto al punto di partenza di questi ragionamenti, cioè che i problemi che noi viviamo siano frutto di un grande errore e che nel momento in cui si riconoscesse questo errore e quindi si facesse riferimento alla scienza “giusta”, ai comportamenti “giusti”, eccetera, allora il problema sarebbe risolto. In realtà, sono secondo me piuttosto i meccanismi di potere che ci costringono in determinati spazi del pensiero, a essere il punto di partenza della riflessione, quindi in generale va fatto conflitto per superare quelle barriere, ma quelle barriere partono prima fuori e poi entrano nel pensiero, non viceversa (è materialismo spicciolo, per di più volgarizzato: me ne rendo conto e me ne scuso).

CUA Bologna Collettivo Universitario Autonomo

CUA Bologna Collettivo Universitario Autonomo